Inklusion – ein Kampf ohne Ressourcen

Ein Kommentar von Kerstin Jonas zur verbandsinternen Umfrage

Wir alle sollen sie seit der letzten Schulgesetz-Novellierung leben: die Inklusion. Ein großer Begriff, der leider zu oft idealistisch geprägt und frei von Substanz erscheint. In zahlreichen politischen Diskussionen in Funk, Fernsehen und Printmedien polemisch debattiert, in der schulischen Realität jedoch nur schwer umsetzbar, steht doch über allem Planen und Organisieren stets der „Ressourcen-Vorbehalt“. Mancherorts wurde in den vergangenen Jahren das Prinzip „Wer zuerst kommt, malt zuerst“ verwendet, wenn es um die Beantragung der sonderpädagogischen Ressourcen ging. Bedarfe wurden teils höher angegeben, als tatsächlich feststellbar. Vielerorts schauten Kinder und Regelschullehrkräfte gleichermaßen „in die Röhre“, wenn die Ressource des Beratungs- und Förderzentrums (BFZ) erschöpft, aber immer noch Förderbedarf übrig war. Als Förderschullehrkraft darf man sich aktuell fühlen wie ein VIP, denn man ist hart umkämpft, unersetzbar und irgendwie auch allein auf weiter Flur. Das Arbeitsfeld hat sich drastisch verändert, aus Lehrkräften mit eigenen Klassen an Förderschulen sind urplötzlich, ohne Vorwarnung und entsprechende Fortbildung BFZ-Allrounder geworden. Eine Änderung der Studienordnung ist genauso wenig in Sicht wie steigende Studierendenzahlen in der Sonderpädagogik. Es bleibt bei Grabenkämpfen um die Förderschullehrkräfte – zwischen den BFZs, die ihre Personalressource endlich einmal aufstocken möchten, und den Regelschulen, die das haben möchten, was ihr gutes Recht ist, nämlich Unterstützung.

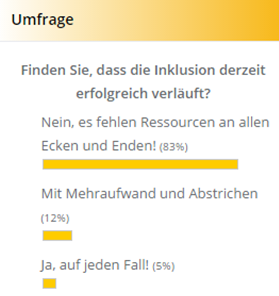

Es fehlen bei allen verbandsinternen, aber auch sonstigen Umfragen (natürlich nicht wissenschaftlicher Natur, sondern rein informell und im sozialen Kontext „Schule“) die Ressourcen an allen Ecken und Enden. Niemand weiß so richtig, was er tun soll, alle sind stets bemüht, aber am Ende gibt es nur wenige Gewinner. Vielleicht vereinzelte Eltern, die sich stolz auf die Schultern klopfen, weil sie es geschafft haben, ihr Kind ins Regelschulsystem zu klagen.

Unterm Strich bleiben jedoch eine Menge unbeantworteter – von Ministerien, Eltern und manchen Lehrerverbänden ignorierte – Fragen: Ist das gut für das Kind? Kann es dort die Entwicklungsschritte machen, die es an der Förderschule durchlaufen könnte? Ist individuelle Förderung in riesigen Systemen mit viel zu großen Klassen, häufigem Lehrer- und Bezugspersonenwechsel, zig verschiedenen Förder- und Pflegekräften usw. überhaupt möglich? Was machen wir mit den psychisch kranken, emotional-sozial entwicklungsgestörten Kindern, die nicht regelschulfähig sind? Hilft es einem geistig behinderten Kindern tatsächlich in der persönlichen Entwicklung, wenn es tagtäglich sieht, fühlt und erfährt, dass es anders ist und nicht das leisten kann, was alle andere können? Wer bringt den „normalen“ Kindern bei, dass sie weniger wichtig sind, als Kinder mit Handicap (zweifelsohne dreht sich alles um das Andersartige)?

Dies soll keinesfalls ein Kommentar GEGEN Inklusion sein. Ganz im Gegenteil: wo Inklusion möglich ist und Sinn macht, da darf und muss es sie geben. Zwangsmaßnahmen mit der medialen und idealistischen Brechstange jedoch helfen niemandem. Inklusion sollte zu allererst in der Gesellschaft stattfinden. Im gesellschaftlichen Leben sollten Menschen mit und ohne Handicaps Berührungspunkte finden, nicht zwangsläufig im Schulsystem. Per Gesetzesänderung lässt sich das Denken und Fühlen der Menschen nicht ändern. Andersartigkeit und Besonderheit sollten in einem anderen Rahmen erlebbar werden. Wenn sich der allgemeine, gesellschaftliche und – sagen wir ruhig provokant – erwachsene Blick auf Menschen mit Behinderung nicht grundlegend verändert, so kann es Schule nicht tun. Denn früher oder später geht es dort um Leistung, Schulabschlüsse und Zukunftsplanung. Und Schule hat hierbei nicht nur die Verantwortung für Kinder und Jugendliche mit individuellen Förderbedarfen.